最新トピックス

【2025年上半期】広報・PRのトレンドから見えた、“生活者に届く情報”のつくり方

PRの“答え合わせ”は現場で起きている

2025年上半期、広報・PRの現場ではさまざまな予想外と出会いました。

例えば、関西では大阪・関西万博の開幕に沸いた一方、メディア現場では「万博一色」で他の情報が埋もれてしまう空気感もありました。また、全国的には米の価格高騰が生活者の感情に直接影響を与え、「炊き込みごはんレシピ特集」や「コメの替わりとなる食材」などが情報番組で繰り返し取り上げられるなど、日常に根ざした「小さな不安」がニュースの種になるという実感も強まりました。

2025年前半をふり返ると、共通して言えるのは、

- 「どれだけ情報が正しくても、届かなければ意味がない」

- 「そして届かせるには、“誰かのリアルな感情”と接続している必要がある」

ということです。本記事では、そんな2025年上半期の現場感から見えた広報・PRのトレンドを、3つに絞ってご紹介します。

トレンド①:「生活防衛感情」に寄り添うPRが共感を生んだ

「今月の食費、また上がってる…」

「最近、詐欺の話題がやたら多いな…」

「スマホ、熱持つしバッテリー膨れてるけど、まぁ大丈夫か…?」

こうした“ちょっとした生活の不安”が、2025年上半期はメディアやSNSで繰り返し拾われました。そして、広報やPRがこの“生活防衛感情”に丁寧に寄り添えたとき、確かな手応えを生んでいたように思います。

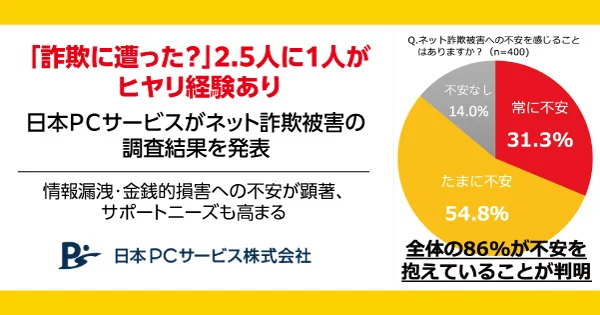

たとえば、ミライフが広報PR支援をしている日本PCサービス社が実施した調査では、

というデータをもとに、誰にでも起こりうる生活リスクを“数字で可視化”しました。

メディアも「不安をあおる」ではなく、「生活を守るための知識」として取り上げやすく、Webメディアで紹介されました。恐怖や不安ではなく、“備える知識”として届けたことで、記事化されたのだと思います。

余談ですが──

私もこのリリースを読んだ夜、思わず家族のグループLINEに「ネット詐欺の話、今すごいらしいよ」と送ってしまいました。こうした反応のしやすさも、良いPRの条件かもしれません。

トレンド②:「界隈」を味方につけるPR設計が拡散の鍵に

今、SNSで「共感される情報」は、必ずしも“広く”届けるものとは限りません。むしろ、「ある界隈で深く刺さること」が、結果的に大きな波を生むことも増えています。

たとえば、日本PCサービス社のリリースでは、スマホのバッテリーに関する調査を通じて、

という、まさに“あるある”の行動心理に光を当てました。

このテーマは、季節的に「スマホ熱中症」が話題になる夏前のタイミングとも重なり、広報をお手伝いしているミライフとしては「身近なテーマで行動を促す設計」が取材されやすく、読者の行動に繋がりやすいという手応えがありました。

また、2025年前半は「キャンセル界隈」がSNSで大きな話題となり、その空気感を活用したPRも多数見られました。「キャンセル界隈」とは、約束や予定を“無理せず断ること”を肯定するSNS発の文化で、「行けなさそうな時はちゃんと休もう」「ドタキャンされても責めない」など、心理的安全性を前提にした新しい共感の形とも言えます。

この文脈から派生して、最近では「風呂キャン界隈」も注目を集めました。「お風呂、入ろうと思ってたけど今日はもう無理…明日にしよ」という、“風呂をあえてキャンセルすることへの肯定”の文化です。SNSでは「風呂キャン、わかる」「疲れてる日は入らなくていいって思いたい」といった共感投稿が増加し、Z世代を中心に静かなムーブメントになりました。

実際、DIMEでは「“風呂キャン界隈”が注目される背景とは?」という特集記事が公開され、無理をしないセルフケアの重要性や、企業の入浴剤・リラクゼーション関連商品のマーケティングが「風呂キャンの感情に寄り添う」形で再設計されている事例も紹介されています。

このように、“誰にでもある気持ち”を言語化した界隈ワードは、広報・PRの世界でも非常に重要なヒントになります。

就活支援やメンタルヘルス、ビジネス系サービスなどで、「無理をしない」「自己防衛を責めない」といった価値観をベースにしたキャンペーンや広報が展開され、共感・拡散の波に乗る設計として注目されました。

トレンド③:「万博一強」の関西圏で、どう存在感を出すか?

関西圏における2025年前半は、万博関連の話題が新聞・テレビ・Webを問わず大きく取り上げられ、広報活動が“万博の波に埋もれやすい”状況でした。

実際、PRの現場でも「万博関連じゃないと取材に結びつきづらい」という声が挙がっていた時期もあります。

ある企業では、「最近、明らかに“シェア・オブ・ボイス(SOV=Share of Voice)”が取れなくなってきた」という悩みも聞かれました。SOVとは、特定の市場や文脈における“情報量の占有率”を指す言葉で、メディアにおいて「自社の話題がどれだけ取り上げられているか」を表す、プロの間でもよく使われる指標です。

つまり、「いい情報を出しても、万博の山に埋もれてしまって届かない」という状況は、情報競争における“見えにくさ”や“届きにくさ”を象徴するものだったのです。

ただし、関西の報道現場には同時にこんな温度感もありました。

「万博ばかり取り上げるのに、どこか疲れてきている」

「それより、生活者が“今ほんとに困っていること”を届けてほしい」

という声です。

そんな中、実際にメディアで取り上げられていたのが、米価格の高騰を受けて実施された「お米の無料配布」や「ごはん食べ放題」などの生活者応援型企画でした。

これらの話題は地域情報番組やローカル紙に紹介され、「万博とは無関係」ながらも“生活者目線”での取材ニーズにマッチ。社会性というより、身近さ×タイミングの妙が光った好例といえます。

つまり、「万博に乗る」だけでなく、「万博の外から必要とされる情報」をどう作るか──それもまた、広報設計の腕の見せどころだったのです。

広報・PRは「誰かの気持ち」と並走する仕事

2025年上半期は、社会的なトピックよりも、“身の回りの不安”や“ちょっと気になる違和感”が取材・拡散のきっかけになる場面が多く見られました。

広報・PRにできることは、ただ情報を届けることではありません。

誰かの気持ちと一緒に並走しながら、その人が一歩前に進めるような情報の届け方を考えること。

今後、テクノロジーや社会環境がどう変わっても、「届け方の本質」はきっと変わりません。

ミライフとしても、そして一人のマーケターとしても、現場でその問いと向き合い続けていきたいと思います。

ミライフは、独自の技術やサービスを持つ企業をマーケティング広報で支援します

ミライフは、広報・ブランディング・マーケティングの戦略策定から実行まで伴走支援するマーケティングの外部パートナーです。大阪・京都・兵庫を中心に全国のBtoB企業、中小企業、スタートアップ(ベンチャー)の支援をしています。

マーケティング戦略や広報戦略、事業戦略などプラン段階から、広報のネタ探し、メディアアプローチ、取材対応などの実行支援まで、丁寧に柔軟にサポートします。

今、悩んでいる課題があるという方には、スポットコンサルティングも行っています。お気軽にお問合せください。